Co-fondatrice, community manager e volto di Greencome, new media dedicato alla sostenibilità, si occupa di contenuti editoriali, campagne e progetti di engagement che raccontano storie, condividono soluzioni e diffondono notizie su clima e ambiente, con l’obiettivo di sensibilizzare e ispirare un cambiamento positivo. Laureata magistrale in Economia e Politiche dell’Ambiente, ha affiancato al percorso accademico un impegno attivo in ambito associativo, in particolare con Legambiente, dove ha ricoperto il ruolo di delegata nazionale, con l’intento di tradurre l’attivismo personale in azioni concrete per la tutela dell’ambiente.

Clima e prospettive future: cosa aspettarsi dai prossimi anni. Intervista all’attivista Giorgio Brizio

Il 2025 è stato un anno in cui la crisi climatica ha continuato a manifestarsi in modo sempre più evidente, spesso con dinamiche più rapide delle risposte politiche e istituzionali. Eventi climatici estremi sempre più frequenti, dati scientifici inequivocabili e un quadro geopolitico instabile hanno reso evidente quanto la transizione ecologica sia ormai intrecciata con questioni economiche, dinamiche sociali e scelte strategiche molto più ampie.

Per fare un bilancio dell’anno appena concluso e provare a leggere le prospettive che si aprono davanti a noi, abbiamo rivolto alcune domande a Giorgio Brizio, attivista climatico e autore di opere dedicate al rapporto tra crisi climatica, politica e responsabilità collettiva.

Guardando al 2025, quali eventi climatici, dati scientifici o notizie ti sembrano aver segnato l’anno da poco concluso?

«Il 2025 è stato, ancora una volta, un anno segnato da eventi atmosferici estremi sempre più difficili da considerare episodici o casuali. Ormai sembra che ogni anno venga identificato da un evento simbolico, capace di condensare lo stato della crisi climatica e di fare da sfondo alla COP, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. È come se, puntualmente, il pianeta arrivasse all’appuntamento con un nuovo segnale d’allarme, anche se poi la nostra capacità di ascoltarlo e tradurlo in azione resta limitata.

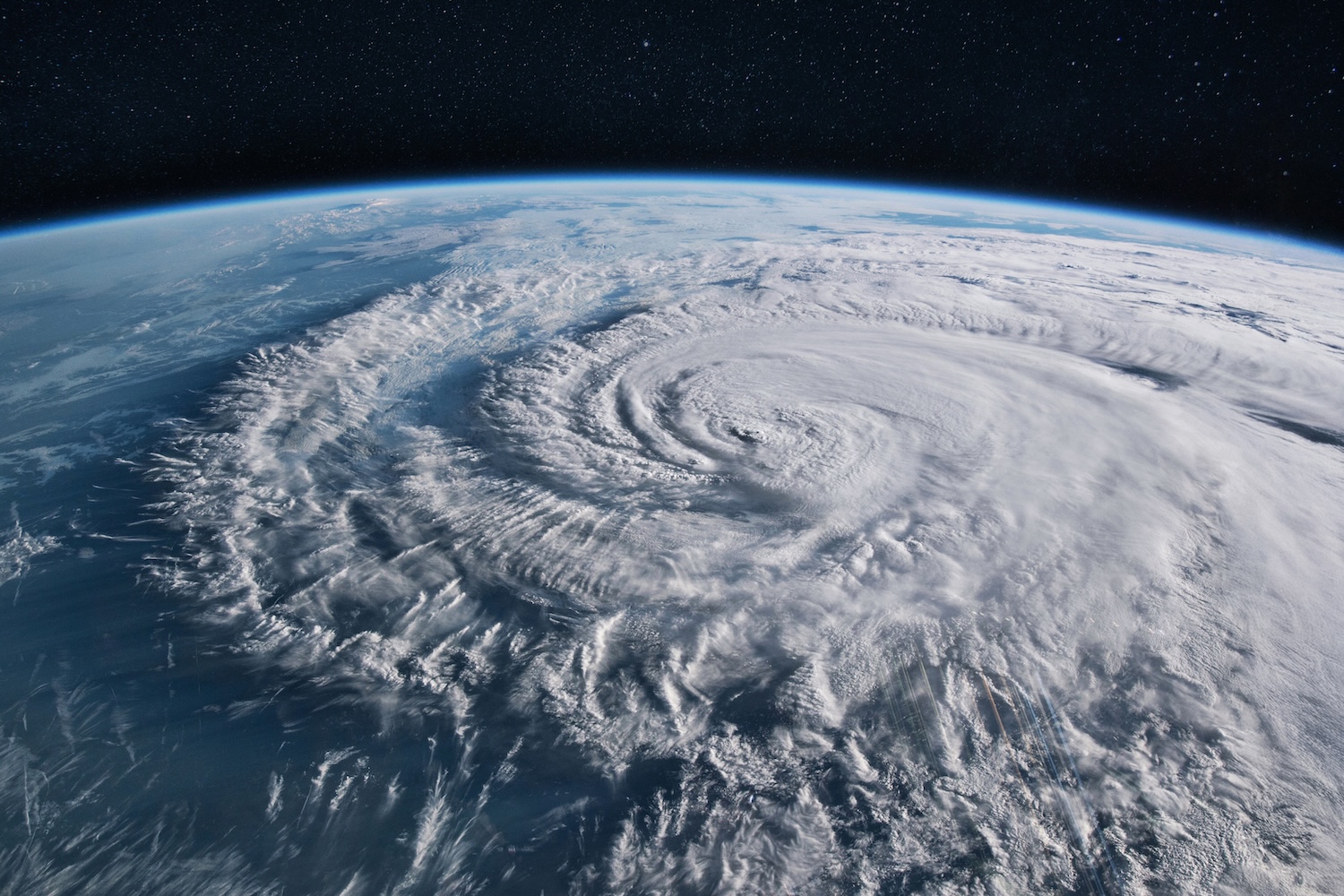

Negli anni precedenti abbiamo visto esempi drammatici: nel 2023 le alluvioni in Pakistan, nel 2024 quelle che hanno colpito Valencia. Nel 2025, invece, l’evento che più di altri ha segnato l’anno è stato un uragano di proporzioni eccezionali nei Caraibi. Nel 2026 anche nel nostro Paese si è già verificato un evento climatico estremo, con l’uragano Harry che ha colpito la Sicilia, causando gravi danni a infrastrutture, abitazioni e aree costiere.

Accanto a questi eventi, c’è però una notizia meno “immediata” e “spettacolare”, ma potenzialmente molto più rilevante sul piano strutturale: il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sulla responsabilità degli Stati in materia di giustizia climatica. In concreto, la Corte è stata chiamata a chiarire se e in che misura gli Stati abbiano obblighi giuridici nel prevenire i danni climatici e nel proteggere le popolazioni più esposte, oggi e in futuro. Non si tratta di una sentenza vincolante, ma di un’interpretazione autorevole del diritto internazionale, destinata a pesare su negoziati, politiche pubbliche e contenziosi futuri.

Il percorso che ha portato a questo parere è già di per sé significativo. L’idea nasce dal lavoro di un gruppo di studenti di legge dell’Università delle Fiji, ma è stato il piccolo Stato insulare di Vanuatu a coglierne la portata politica e a portarla formalmente all’attenzione delle Nazioni Unite. Da lì, la richiesta ha raccolto consensi diplomatici ed è arrivata fino alla massima corte internazionale.

Il risultato è un passaggio che non produce effetti immediati, ma che ridefinisce il quadro di riferimento: per la prima volta, la responsabilità climatica degli Stati viene affrontata come una questione di diritto, non solo di impegni volontari o promesse politiche. Questa decisione potrebbe aprire scenari nuovi e decisivi nei contenziosi climatici tra Stati nei prossimi anni. Non è una notizia che produce effetti immediati o titoli sensazionalistici, ma ha un potenziale enorme nel ridefinire responsabilità, obblighi e strumenti giuridici legati alla crisi climatica. In prospettiva, potrebbe rivelarsi uno dei passaggi più rilevanti dell’intero anno».

Nel 2025 si è parlato di “stanchezza climatica”, sia nell’opinione pubblica sia nelle istituzioni. Secondo te è solo una fase comunicativa o un segnale strutturale? E quali sono i rischi concreti che comporta per le politiche climatiche nel medio periodo?

«Credo che ci siano due aspetti da considerare allo stesso tempo. Il primo riguarda una sorta di sfortuna storica dei movimenti climatici, che è arrivata proprio nel momento in cui avevano guadagnato forza e visibilità. Mi riferisco alla fine del 2019, quando il tema climatico era centrale e i movimenti iniziavano a capire di avere la capacità di influenzare l’opinione pubblica, forse anche i risultati elettorali. Proprio in quel momento, però, è arrivata la pandemia. E sebbene il lockdown abbia colpito duramente la mobilitazione, non credo sia stato il colpo definitivo. Paradossalmente, è stato più impattante lo scoppio della guerra in Ucraina, seguito poi dal conflitto a Gaza.

(n.d.r.: con “stanchezza climatica” non si intende necessariamente il disinteresse verso il tema, ma il fatto che l’attenzione pubblica e istituzionale sia limitata. E quando le crisi si sovrappongono, il clima rischia di perdere spazio nel dibattito quotidiano, anche se resta centrale nella realtà.)

A livello mediatico e informativo, sembra che non siamo in grado di occuparci di più crisi alla volta: ogni nuova emergenza cancella quella precedente. Lo stiamo vedendo anche ora con la questione iraniana, che ha conquistato le prime pagine con cifre drammatiche. Il punto è che non si fa in tempo a chiudere una crisi, che già la successiva prende tutto lo spazio disponibile. La pandemia ha lasciato uno strascico importante, ma la guerra in Ucraina non è mai finita, poi è esploso il conflitto a Gaza e ora l’attenzione è di nuovo altrove. Questa è la prima questione.

La seconda, invece, mi sembra più positiva. Oggi si parla meno di clima come tema “a sé stante”, ma lo ritrovo in molti altri ambiti. Non è più solo l’articolo dedicato alle emissioni o alla crisi climatica: la questione entra nei discorsi su geopolitica, imprese, questione generazionale, perfino sulle capacità militari. Insomma, la crisi climatica è qualcosa con cui tutti si devono confrontare. È come se, finalmente, fosse diventata una questione trasversale: con questa nuova narrazione può sembrare meno visibile, ma forse è più presente e, in un certo senso, più efficace. In fondo, è proprio quello che auspicavamo da tempo: che il clima uscisse dalla sua “scatola” per entrare in tutte le altre».

(n.d.r.: i rischi concreti nel medio periodo, in questo scenario, sono soprattutto politici e operativi: se il clima smette di essere una priorità “esplicita”, diventa più facile rinviare misure impopolari, ammorbidire standard e scadenze, o ridurre la continuità degli investimenti. Al tempo stesso, il lato positivo della “trasversalità” è che, quando il clima entra in energia, industria, sicurezza e competitività, diventa più difficile trattarlo come un tema separato e rimandabile all’infinito.)

Nel 2025 abbiamo visto come crisi ambientale e contesto politico globale siano sempre più intrecciati. In che modo, secondo te, fattori economici e internazionali stanno influenzando il ritmo della transizione ecologica?

«I fattori da considerare sono diversi, ma il nodo centrale è collegare in modo chiaro la crisi climatica, originata dall’uso intensivo di combustibili fossili, alle dinamiche dei conflitti attuali. Molti di questi, infatti, non sono solo scontri geopolitici, ma vere e proprie guerre per l’energia o per le risorse. È un filo conduttore che ricorre spesso, dal Medio Oriente fino a nuove aree strategiche come l’Artico e la Groenlandia, e che emerge con chiarezza anche guardando a conflitti del passato, come la guerra in Iraq.

Oggi questo legame è ancora più evidente perché la domanda di energia continua a crescere. Non solo per i consumi tradizionali, ma anche per consumi nuovi, legati per esempio all’intelligenza artificiale. È vero che le rinnovabili stanno aumentando, ma il punto è che crescono ancora troppo lentamente rispetto alla domanda complessiva. E così, alla fine, i combustibili fossili restano centrali.

Uscire dai fossili sarebbe fondamentale anche per ragioni che non sono solo ambientali. Per un Paese come l’Italia significherebbe ridurre davvero la dipendenza da fornitori esterni che possono esercitare, in modo più o meno esplicito, un potere di ricatto. Dopo l’invasione dell’Ucraina abbiamo ridotto gli acquisti di gas dalla Russia, ma senza una vera riduzione della dipendenza complessiva: abbiamo semplicemente cambiato provenienza, passando ad altri Paesi come Algeria, Angola, Mozambico o Azerbaigian. In sostanza non abbiamo eliminato la dipendenza dal gas, l’abbiamo solo diversificata, e non è detto che questo renda automaticamente il quadro più stabile o “migliore”.

(n.d.r.: anche in Italia sta emergendo il tema della decentralizzazione energetica, con le Comunità Energetiche Rinnovabili, che puntano a produrre e condividere energia a livello locale. In diversi territori, dai piccoli comuni alle aree urbane, si stanno avviando progetti che coinvolgono cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche per ridurre il ricorso a fonti fossili importate e aumentare l’autonomia energetica. È una scala diversa rispetto alle grandi strategie nazionali, ma va nella stessa direzione: ridurre la dipendenza strutturale dall’esterno.)

In questo senso, guardo con interesse a ciò che stanno facendo i Paesi nordici (n.d.r. in Norvegia è stato avviato da Heidelberg Materials il primo impianto di produzione di cemento che prevede la cattura e stoccaggio della CO2) e baltici, che investono con decisione sulle rinnovabili – spesso anche per una questione di sicurezza energetica oltre che per sostenibilità. È un incentivo diverso rispetto a quello climatico, ma può essere molto efficace nel motivare la transizione.

E chiudo con una nota positiva: per quanto il contesto internazionale sia complicato e per quanto certe dinamiche politiche possano creare ostacoli, la transizione non si è fermata. Continua ad avanzare a una velocità importante. Dovrebbe andare più veloce, certo, ma non è bloccata».

Nel 2025 le città sono diventate uno dei principali campi di scontro climatico, tra ondate di calore, consumo di suolo e crisi abitativa. Dal tuo punto di vista il settore edilizio e la pianificazione urbana stanno andando nella direzione giusta o stiamo continuando a rincorrere l’emergenza invece di prevenirla?

«Questo inizio di 2026, pur segnato da molte ombre, mostra anche alcuni segnali incoraggianti che arrivano proprio dalle città. In diversi contesti urbani, si sta affermando l’idea che la risposta alla crisi climatica non possa più essere affidata solo agli Stati, ma debba passare anche da politiche locali più rapide e concrete.

Negli Stati Uniti, ad esempio, numerose città e Stati hanno dato vita a un’alleanza chiamata America Is All In, che coinvolge centinaia di amministrazioni locali e una quota rilevantissima del PIL nazionale. È un segnale importante perché dimostra come, anche in un contesto politico nazionale ostile o incerto, le città possano continuare a investire su clima, energia e resilienza urbana.

Su scala globale, il quadro è simile. Esistono reti internazionali di città che stanno riducendo le emissioni pro capite molto più velocemente della media mondiale, e una parte significativa di queste ha già raggiunto il picco delle emissioni. Questo ci dice una cosa chiara: le città possono essere protagoniste della transizione, e in alcuni casi lo sono già.

Il problema emerge quando guardiamo più da vicino al settore edilizio e alla pianificazione urbana, soprattutto in Italia. Qui il rischio è continuare a intervenire solo dopo che i danni sono già evidenti: ondate di calore, alluvioni, crisi abitativa. L’edilizia e l’urbanistica dovrebbero essere strumenti centrali di prevenzione, ma spesso restano subordinate a logiche di breve periodo.

(n.d.r.: la letteratura scientifica e le principali analisi di policy indicano che le riduzioni strutturali delle emissioni urbane pro capite avvengono soprattutto quando le città adottano politiche integrate su pianificazione urbana e uso del suolo, mobilità e prestazioni energetiche degli edifici. Non si tratta di singole misure, ma di pacchetti coordinati che agiscono sulle principali fonti di emissione in ambito urbano.)

In molte città italiane, inoltre, le questioni ambientali si intrecciano sempre di più con quelle sociali. I centri urbani tendono a trasformarsi in spazi sempre più orientati al turismo e alla rendita, mentre le fasce più vulnerabili della popolazione vengono spinte verso le periferie, dove i servizi sono scarsi, il trasporto pubblico è meno efficiente e l’esposizione agli impatti climatici è maggiore.

Prendo il caso di Torino, la mia città. Non è paragonabile a Firenze, Venezia o Roma in termini di pressione turistica, eppure anche qui si potrebbero fare scelte più coraggiose. È in corso la discussione sul nuovo Piano Regolatore, eppure continuiamo a vedere decisioni che vanno nella direzione sbagliata: come la costruzione di un grande supermercato su un’area verde nel quartiere Cit Turin, che spazzerebbe via la storica bocciofila e il Parco Artiglieri da Montagna, l’ultima zona verde ancora “vergine” del quartiere.

In sintesi, le città hanno dimostrato di poter guidare il cambiamento. Ma perché questo avvenga davvero, edilizia e pianificazione urbana devono smettere di inseguire l’emergenza e tornare a essere strumenti di visione».

Cosa dobbiamo aspettarci dal 2026? Quali temi, sfide o opportunità pensi che segneranno davvero i prossimi dodici mesi?

«Il 2026 potrebbe essere un anno di transizione, cioè una fase di costruzione e preparazione rispetto a ciò che ci attende nel 2027 e nel 2028, anni in cui si concentreranno appuntamenti climatici e politici molto rilevanti.

La COP del 2026, che si terrà in Turchia con una presidenza condivisa con l’Australia, sarà importante ma difficilmente decisiva. Avrà soprattutto un ruolo preparatorio rispetto alle successive. La COP del 2027 in Etiopia potrebbe diventare particolarmente importante perché metterà al centro un tema che, ormai, non è più “solo” da Paesi vulnerabili: l’adattamento climatico (l’insieme delle azioni e delle politiche volte a ridurre i danni e aumentare la capacità di risposta di territori, economie e società agli effetti già in atto e inevitabili del cambiamento climatico). Gli impatti della crisi climatica sono già evidenti, anche in Europa e in Italia: basta guardare alla frequenza e all’intensità delle alluvioni, che non sono più episodi eccezionali ma, purtroppo, un appuntamento ricorrente.

E quando parliamo di adattamento, il nodo vero diventa subito la finanza. Chi pagherà? I Paesi più industrializzati, che hanno contribuito di più alla crisi e oggi sono mediamente più protetti? O il peso ricadrà soprattutto sui Paesi del Sud Globale, che spesso subiscono gli impatti peggiori pur avendo responsabilità storiche minori? È su questo tipo di scelte, molto concrete, che una COP può diventare davvero decisiva.

Poi c’è la COP del 2028, che si dovrebbe tenere in India (anche se non è ancora confermata) e che potrebbe essere centrale perché coinciderebbe con la chiusura del secondo ciclo del Global Stocktake, il processo quinquennale previsto dall’Accordo di Parigi. Il Global Stocktake raccoglie e confronta i piani aggiornati dei Paesi su mitigazione, adattamento e finanza climatica, con l’obiettivo di costruire un quadro complessivo, valutare a che punto siamo e definire nuovi impegni.

Un altro appuntamento rilevante sono le elezioni nazionali previste nel 2027 in Paesi chiave come Francia e Italia. Si tratta di passaggi politici importanti perché riguardano due Stati membri centrali nel processo decisionale europeo, sia per peso economico e demografico sia per il ruolo che giocano nella definizione delle politiche comuni. L’esito di queste elezioni influenzerà direttamente l’orientamento dell’Europa anche sul fronte della transizione ecologica e delle politiche climatiche, in un momento in cui molte scelte strutturali sono ancora aperte.

Ecco perché il 2026 diventa un anno in cui può avere senso prepararsi e organizzarsi, anche nel mondo dell’attivismo. Dobbiamo riuscire a fare quello che spesso è più difficile: guardare al lungo periodo non solo nell’analisi dei problemi, ma anche nell’organizzazione concreta. Il tempo è poco, si corre sempre, ma proprio per questo serve anche uno spazio per fermarsi, ragionare e pianificare, soprattutto dopo il passo indietro che c’è stato nella transizione sul piano globale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA