Co-founder & CEO di Greencome, community media di oltre 200mila persone che racconta la sostenibilità in chiave positiva, evitando che eco-ansia ed eco-paralisi frenino l’azione. Ha portato l’ottimismo climatico sul palco del TEDx ed è stato riconosciuto da LinkedIn come “Top Voice” per la sua capacità di dare voce alla sua generazione. Forbes Italia lo ha inserito nella lista dei 100 Under 30, i talenti sotto i trent’anni che stanno cambiando il mondo.

Dati, azioni, speranza: perché abbiamo bisogno dell’ottimismo climatico

Quando parliamo di crisi climatica, la narrazione dominante ha quasi sempre lo stesso tono: cupo, apocalittico, senza vie d’uscita. Siamo abituati a leggere titoli che parlano di “punti di non ritorno”, “collasso degli ecosistemi”, “decenni perduti”. Ed è vero: i dati scientifici raccontano una realtà drammatica, che non possiamo né negare né edulcorare.

Ma c’è un rischio enorme nel guardare al cambiamento climatico solo attraverso la lente della catastrofe: quello di paralizzarci. Negli ultimi anni, questa sensazione di impotenza ha preso un nome: ecoansia. È il disagio, spesso profondo, di chi osserva il mondo cambiare troppo in fretta e si sente piccolo, inutile, irrilevante. Eppure, come dimostra la psicologia ambientale, un eccesso di paura non mobilita: blocca. Ci fa credere che non esistano soluzioni, che il futuro sia già scritto.

E invece no: il futuro non è ancora scritto.

Tornati da Ecomondo, è difficile non provare una sensazione di fiducia. Tra padiglioni e incontri, si ha la prova concreta che la transizione non è solo un concetto, ma una realtà che si sta costruendo ogni giorno: aziende che innovano, startup che sperimentano nuove tecnologie, amministrazioni che mettono in campo progetti coraggiosi. Ci sono idee, energie e soluzioni che fanno ben sperare, e che ci ricordano che il cambiamento è già in corso, anche se spesso non fa notizia. Forse è proprio da luoghi come questo che dovremmo imparare a guardare al futuro con occhi diversi — non negando le difficoltà, ma riconoscendo la forza di chi prova a superarle.

La forza dell’ottimismo (razionale)

Serve un cambio di prospettiva radicale. Non per negare i problemi, ma per ricordarci che possiamo ancora risolverli. È qui che entra in gioco l’ottimismo climatico: una forma di fiducia attiva, fondata sui fatti, sulle innovazioni e sulla capacità umana di cambiare rotta.

Non si tratta di ottimismo cieco, quello che ci sussurra “andrà tutto bene” mentre il mondo brucia, ma di un ottimismo razionale, come lo definisce Christiana Figueres, una delle artefici dell’Accordo di Parigi: «L’ottimismo non è il risultato di un successo. È l’input necessario per affrontare una sfida».

Essere ottimisti, oggi, è un atto politico. È scegliere di credere che l’azione sia ancora possibile. È resistere al disfattismo che, come spiega il climatologo Michael Mann nel suo libro The New Climate Wars, sta sostituendo il negazionismo: non più chi nega la crisi, ma chi ci convince che non possiamo più fare nulla.

Dai problemi alle soluzioni: il ruolo dell’informazione

Per questo oggi abbiamo bisogno di un’informazione diversa, che non si limiti a raccontare i problemi ma che mostri come le persone, le istituzioni e le imprese stiano già provando a risolverli. È ciò che molti studiosi definiscono giornalismo costruttivo, o “giornalismo delle soluzioni”: un approccio che non rinuncia alla verifica dei fatti, ma li orienta verso la possibilità di apprendere, replicare, migliorare.

In questo senso, il ruolo dei media non è solo quello di denunciare, ma anche di illuminare i punti di svolta, le buone pratiche, le strategie che stanno già cambiando la direzione delle cose. Raccontare le risposte alla crisi – che si tratti di una tecnologia, di un progetto locale, di un cambiamento culturale – non significa minimizzare il problema, ma restituire alle persone la possibilità di sentirsi parte di una soluzione collettiva.

Ogni storia di successo, ogni progresso tecnologico, ogni scelta virtuosa diventa una prova tangibile che l’azione funziona. Che le politiche pubbliche possono avere un impatto. Che la scienza non è solo un allarme, ma anche una via d’uscita. E che la sostenibilità non è un’utopia, ma una transizione già in atto.

Un’informazione che punta lo sguardo anche su ciò che funziona contribuisce a ridurre la distanza psicologica tra le persone e il cambiamento climatico: lo trasforma da minaccia globale e astratta a sfida concreta e partecipabile. È un modo per restituire senso, agency e fiducia: tre elementi senza i quali nessuna transizione può davvero compiersi.

Come afferma la Solutions Journalism Network, raccontare le soluzioni non è un atto di ottimismo ingenuo, ma di responsabilità democratica. Perché ogni volta che mostriamo che un problema può essere affrontato, invitiamo implicitamente chi legge a fare lo stesso. L’informazione diventa così un catalizzatore di cambiamento, un laboratorio di possibilità, uno spazio in cui l’azione ritrova il suo significato più profondo: quello di costruire un futuro che valga la pena di immaginare.

Storie che cambiano prospettiva

Se il giornalismo delle soluzioni ha il compito di illuminare ciò che funziona, sono proprio storie come queste a ricordarci che la speranza non è un sentimento astratto, ma un fatto concreto. Dietro ogni progetto di successo c’è qualcuno che ha deciso di non rassegnarsi, di trasformare la paura in creatività, e la consapevolezza del problema in un atto di costruzione.

Nel 2012, un ragazzo olandese di appena diciotto anni, Boyan Slat, ha fondato The Ocean Cleanup, un’organizzazione non profit nata da una semplice domanda: se abbiamo causato l’inquinamento degli oceani, perché non possiamo anche pulirli? In poco più di un decennio, il suo team ha sviluppato sistemi di raccolta automatica in grado di intercettare plastica e microplastiche in mare aperto e nei grandi fiumi del mondo. Ad oggi, The Ocean Cleanup ha già rimosso oltre 20 milioni di chilogrammi di rifiuti, l’equivalente di circa quattromila elefanti. È la prova tangibile che un’idea, anche se nasce da un adolescente, può incidere sull’ecosistema globale.

Dall’altra parte del pianeta, nelle periferie di Lagos, in Nigeria, due giovani ingegnere, Elizabeth Korolo e Ajara Omotunde, hanno sviluppato un sistema di distillazione bi-termica in grado di depurare l’acqua contaminata e renderla potabile, eliminando quasi il 100% dei patogeni. Non avevano capitali, né infrastrutture, ma hanno scelto di inventare una soluzione. Il loro dispositivo, alimentato da energia solare, oggi viene utilizzato in diverse comunità rurali africane, dimostrando che la transizione ecologica può nascere anche nei luoghi più dimenticati dal mondo.

Ma non serve andare lontano per trovare esempi simili. In Toscana, il pescatore Paolo Fanciulli ha trasformato la sua battaglia contro la pesca a strascico – una tecnica di pesca industriale che consiste nel trascinare grandi reti pesanti sul fondale marino, catturando tutto ciò che incontrano – in un progetto culturale di tutela ambientale unico al mondo. Dal 2019 ad oggi ha fatto posizionare quarantaquattro sculture di marmo sui fondali tra Talamone e Punta Ala, impedendo così la pesca a strascico illegale e dando vita a un vero e proprio museo sottomarino.

Tre storie lontane, tre contesti completamente diversi – ma un filo comune: la scelta di agire, invece di arrendersi.

Sono persone che, in assenza di certezze, hanno deciso di coltivare la speranza come forma di pragmatismo. Perché l’ottimismo climatico non è il lusso di chi ignora i problemi, ma la determinazione di chi li affronta giorno dopo giorno, spesso nel silenzio mediatico di un mondo più attratto dalla catastrofe che dal cambiamento.

E sono proprio queste storie che dovrebbero occupare più spazio nel dibattito pubblico. Perché mostrano che la transizione ecologica non è un’utopia distante, ma una realtà che cresce dal basso, sostenuta da comunità, imprese, scienziati, cittadini comuni.

I dati che alimentano la speranza

Le storie di chi agisce sul territorio mostrano che il cambiamento è possibile. Ma la speranza non vive solo nelle mani di chi inventa soluzioni: si misura anche nei risultati che, silenziosamente, stanno emergendo su scala globale.

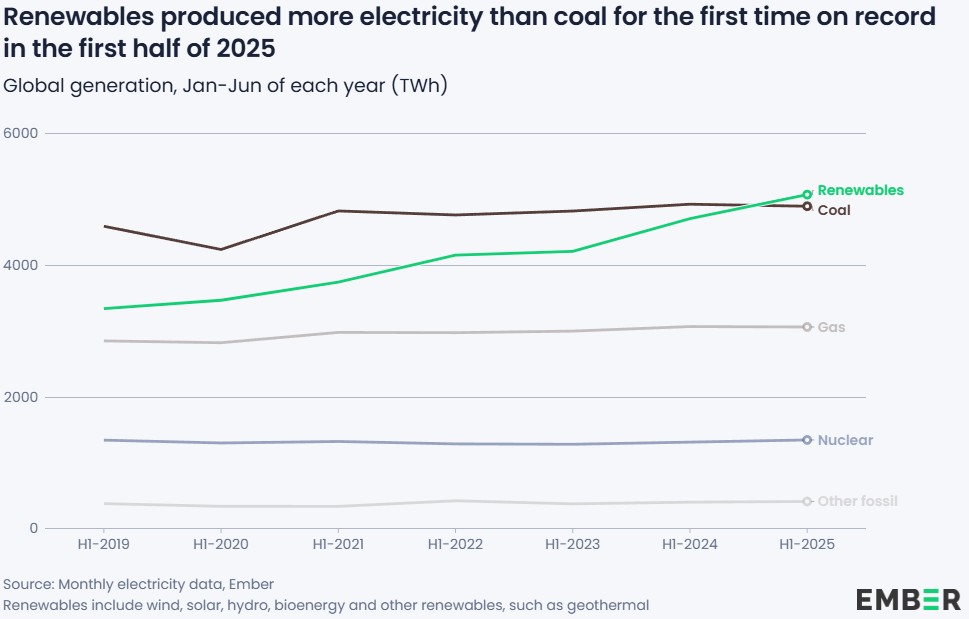

Negli ultimi anni, la transizione energetica ha compiuto passi che fino a un decennio fa sembravano impensabili. Nella prima metà del 2025, per la prima volta nella storia, le energie rinnovabili hanno generato più elettricità del carbone. Secondo il nuovo report di Ember, la crescita del solare e dell’eolico è stata così rapida da coprire da sola il 109% dell’aumento della domanda mondiale di elettricità. Un sorpasso simbolico ma profondamente reale, che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione politica la direzione in cui si sta muovendo il sistema energetico globale.

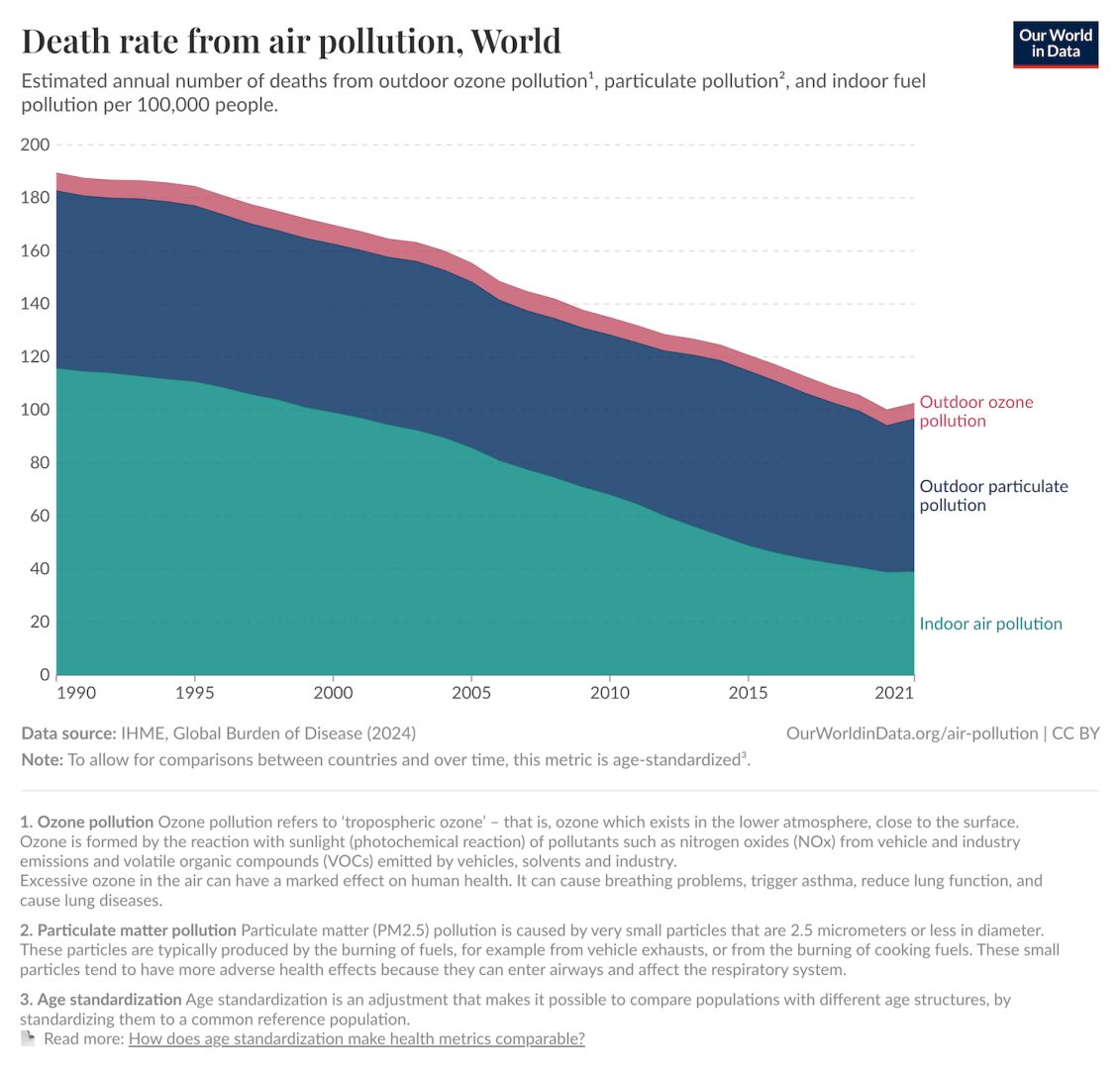

Anche sul fronte della salute pubblica, i progressi sono evidenti: la qualità dell’aria, ad esempio, sta migliorando in gran parte del mondo. In Cina – paese a lungo simbolo dello smog urbano – le morti attribuite all’inquinamento atmosferico sono diminuite del 66% tra il 1990 e il 2021, grazie a politiche ambientali più rigide e a un rapido sviluppo delle tecnologie verdi. È un dato che dimostra come la qualità dell’aria – e quindi della vita – possa migliorare in tempi relativamente brevi se si investe nella direzione giusta.

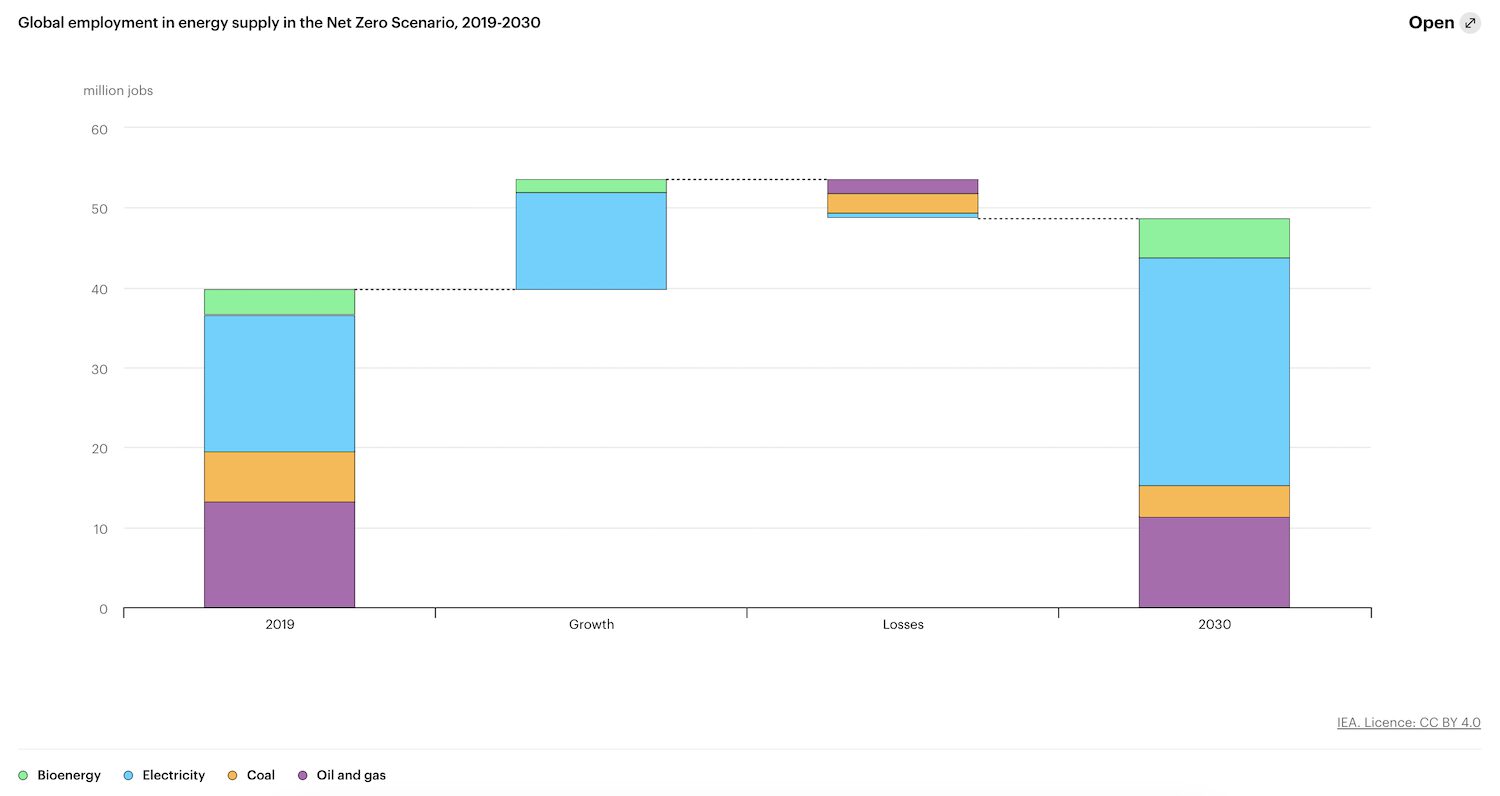

Ma la transizione verde non è solo una scelta ambientale: è anche una leva economica. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), l’economia a basse emissioni potrebbe generare oltre 14 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030, grazie alla crescita di settori come le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e l’efficienza energetica. Ogni investimento nella decarbonizzazione crea valore, competenze e indipendenza energetica, dimostrando che la sostenibilità può essere anche una strategia di prosperità collettiva.

I dati e i trend positivi non cancellano le difficoltà, ma le ridimensionano. Mostrano che, passo dopo passo, stiamo già muovendo la macchina nella direzione giusta.

E quando i numeri iniziano ad allinearsi alle storie, quando l’evidenza statistica incontra la testimonianza umana, nasce qualcosa di potente: la consapevolezza che la transizione è possibile, che non stiamo solo sognando un futuro migliore, ma lo stiamo già costruendo.

Perché l’ottimismo è un dovere

Come scriveva Henry Ford: «Che tu creda di potercela fare o di non potercela fare, hai comunque ragione».

L’umanità ha già affrontato sfide apparentemente insormontabili. Ha superato guerre mondiali, pandemie, crisi economiche. Ogni volta lo ha fatto grazie alla stessa forza: la capacità di immaginare un futuro migliore.

Abbiamo davanti a noi un compito immenso, ma anche un privilegio storico: decidere di quale colore sarà il futuro.

Possiamo vivere questo momento storico come un periodo di catastrofi, record negativi e il costante falso mito del “si stava meglio prima”, oppure cambiare punto vista, in modo radicale e innovativo. Capire che siamo nel mezzo di una rivoluzione culturale e sociale senza precedenti. Di quelle che accadono poche volte nella storia dell’umanità. Di quelle che vengono segnate nei libri di scuola per determinare l’inizio e la fine di un periodo storico. Come l’invenzione della scrittura o la scoperta dell’America. Da quello che costruiremo oggi ci sarà un prima e un dopo. L’epoca dell’indifferenza e l’era della sostenibilità.

L’ottimismo climatico non è un invito alla leggerezza, ma alla responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA